Die Angst des Ikarus

oder

Hülsenfrüchte sind Schmetterlingsblütler

Ich bin 1936 geboren. Ich erwähne das, um damit zu sagen, dass

ich zu einer Frauengeneration gehöre, für die es vielleicht noch

sehr viel leidvoller und härter war, sich im privaten und öffentlichen

Bereich den üblichen Machtstrukturen zu widersetzen, um das

Lebendige in sich überleben zu lassen, als es das für die jungen

Frauen der Nachkriegsgeneration war und ist.

Andererseits, machen wir uns doch nichts vor…

Die Arbeit «Die Angst des Ikarus oder Hülsenfrüchte sind Schmetter-

lingsblütler» entstand, als ich auf einer Zugfahrt mir gegenüber im

Abteil eine Italienerin mit ihrer Familie beobachtete. Eigentlich

geschah überhaupt nichts, fast nichts, aber gerade die Art dieses

Nichts liess mich halbvergessene Erfahrungen der Auflehnung und

Ohnmacht erinnern, ja es war, als ob ich die Frau, mich und Tausende

anderer Frauen gleichzeitig spüren würde, in ihrer Stumpfheit, ihrem

verzweifelten Den-Kopf-gegen-die-Wand-Schlagen oder – und auch

das ist wichtig in dieser Arbeit – in der Freude darüber, dass es anders

sein kann.

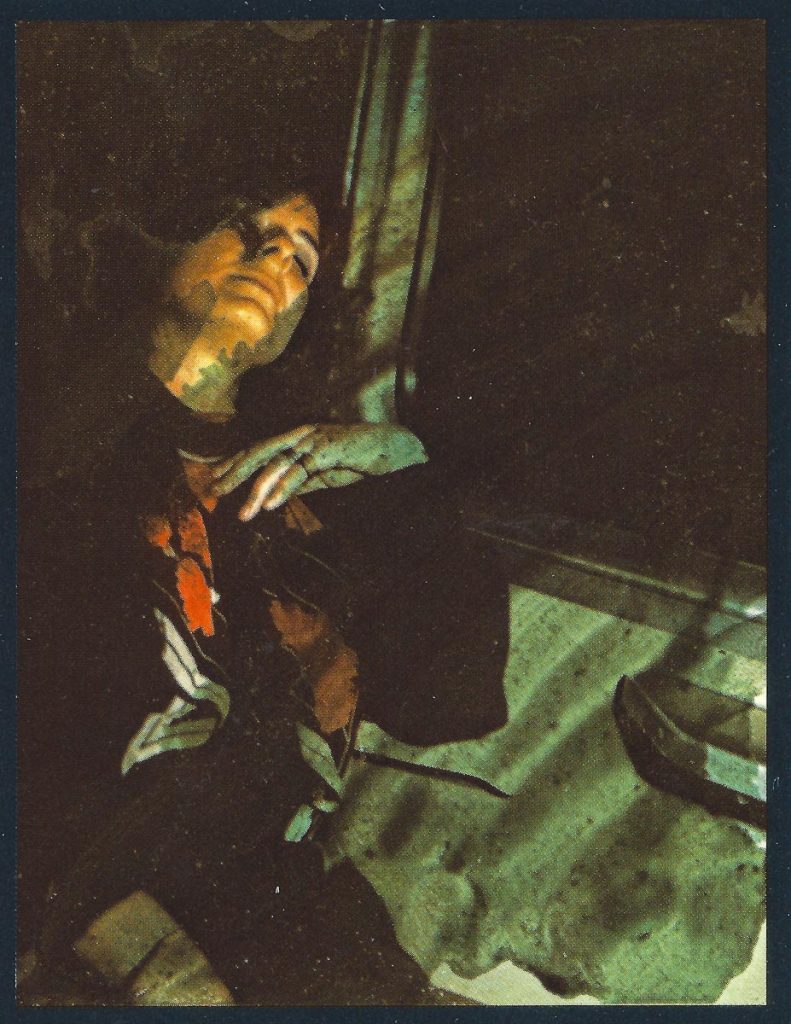

Ich habe mich später von Gitty Darugar in einem Zug auf dem gleichen

Platz in den Positionen fotografieren lassen, welche die Frau während

der Bahnfahrt einnahm und die ich im Text beschrieben habe, brachte

aber innerhalb der Imitation mein Anderssein gleichzeitig mit ein. Doch

da alle Dinge so, vielleicht aber ganz anders sein können, habe ich die

Fotos zusätzlich noch übermalt … Ingeborg Lüscher

Das war wie ein Sprung im Kopf,

ein Knall oder Schlag,

Funken, brennend-weiss und

kaum hörbar mehr die Geräusche von draussen,

«Kurzschlusshandlung» heisst es gewöhnlich dann am nächsten Tag in der Zeitung.

«…das Kind soll nicht alleine bleiben in dieser Scheisswelt…»

«…wenn du das tust, das heisst, dass du mich nicht mehr liebst…»

«…ach was!...» sage ich, und das Kind flüstert: «…Mama weint…»

Du hast mich dann wieder zurückgeholt in das,

was man Wirklichkeit nennt.

Ich danke dir.

Wie kann so etwas überhaupt geschehen?

Der nächste Tag – fremd und neu zugleich.

Müde bin ich.

Wie Gehenlernen nach langem Kranksein.

Ich hatte den Brief in der Hand gehabt.

Noch geschlossen wusste ich, was drin stand. Zahlen.

Nichts weiter.

Ein paar hundert Franken mehr oder weniger.

Und deshalb?

Unvorstellbar heute.

Nur krank fühle ich mich noch und die Sinne

überwach für das Lebendige und das Tote um mich herum.

Eine Woche später.

Ich fahre im Zug.

Mir gegenüber sitzt eine Frau mit ihrer Familie.

Stille.

Ich schaue weg.

Die Gedanken wandern nach gestern.

Die vielen Gesichter um mich herum.

Anerkennung.

Das war wie warmer Tee. Gesundwerden.

Ich höre mich lachen. Ich spreche. Ich begeistere mich.

Ich mache Pläne.

Keiner ahnt die Dunkelheit knapp unter den Füssen.

Die Frau im Zug, mir gegenüber, schweigt.

Ihr Anhänger

am goldenen Kettchen ist in den nicht zu tiefen Ausschnitt

des geblümten, kunstseidenen Kleid gerutscht.

Ein Kreuz wahrscheinlich.

Oder ein Amulett und dann wäre ein Heiliger drauf.

Oder zwei rundarmige Engel.

Noch ein

Oder

Gibt es nicht.

Ob es stimmt, dass es keines mehr gibt?

Und weshalb überhaupt ein Anhänger?

Nur weil der kleine Bogen der goldenen Linie auf ihrer Haut

nicht rund genug ist?

Niemand spricht.

Auch nicht der Mann,

nicht das Mädchen auf seinem Schoss,

nicht der Junge am Fensterplatz neben der Mutter.

Zeit vergeht.

Dein Lieblingsspiel mit unserem Kind ist:

Wer am lautesten jauchzen kann.

Draussen der Vierwaldstättersee.

Gegenüber die gerade Felswand, braun, wie ein Kastenbrot.

Der Kanton Uri beginnt.

Die Kleine zupft ihrem Vater das Haar.

Schweigend ist er stolz auf sie.

Ihr Zeigefinger in seiner Nase. Gurren, Kichern,

flatternd Wimpern an seiner Wange.

Das kitzelt.

Lachen. Sie gehen nach draussen.

Die Frau lehnt sich zurück, entspannt sich, scheint zu schlafen.

Ich betrachte sie jetzt ohne Scham.

Schwarzes, kräftiges Haar,

kurz geschnitten, glatt zurückgebürstet,

praktisch.

Schwer zu sagen, das Alter. Vielleicht Ende zwanzig erst.

Aber schon dörr wie die Schale von Hülsenfrüchten.

Tigg…die Schale springt. Die Erbsen kullern heraus…

Das kleine Mädchen draussen hat ihrer Mutter Gesicht.

Wird sie es auch weitergeben und danach unnütz werden?

Tigg …

Etwas verändert sich im Ausdruck der Frau.

Ein Lächeln. – Als ob sie zärtlich die eigenen Träume streichelt.

Und schon vorbei.

Tiefer werden die Falten über der Nase.

Gerade,

streng.

Sie öffnet die Augen.

Ich blicke zum Fenster.

Ich wünsche mir so sehr:

Wenn mein Kind gross ist und sich erinnert an seine Mutter –

wie etwas Lichtes, Warmes sollte es sein.

Ein fast heimliches Strecken von Schultern und Rücken.

Nur ein wenig mehr

schiebt die Frau die stämmigen Beine von sich.

Hellhäutig, hellhaarig, strumpflos.

Dann ist alles wieder eingerenkt in seine Starre.

Die Beine rasiert sie sich also nicht.

Aber was heisst das schon.

Habe ich auch oft vergessen.

Und warum überhaupt?

Und wenn du nun genauso auf meine Beine schaust,

wie ich auf ihre?

Eine Briefmarke in die Pinzette geklemmt,

und es sucht das Auge die fehlenden Zacken. –

So nicht. Das weiss ich.

Ob ihre Beine jemals liebkost worden sind?

Vielleicht schämt sie sich.

Die Süsse erfrorener Kartoffeln. –

Ein anderer? Kaum.

Weder vorher noch jetzt, noch später.

Dann und wann Herzklopfen im Mattscheibenlicht vielleicht

oder auch gar nichts.

An den Füssen trägt die Frau froschgrüne Riemchenschuhe.

Drei Zentimeter dick die Sohle, eine Mode vergangener Jahre.

Die Schuhe sind neu fast staublos.

Wollte sie drei Zentimeter grösser sein?

Das war einen lange Reise bis zu dem Leben mit dir.

Und jedes Weglaufen vorher hat mich wachsen gemacht.

Und sehend.

Die Handtasche muss sie dazu gekauft haben.

Das gleiche Grün, gleiche faltenlose Unbeschmutztheit.

Knautschlack.

Unbeweglich

hält sie die Tasche auf ihre leicht geöffneten Knie gepresst.

Das heisst: Sie presst die Hände auf die Tasche,

auf die Wolljacken der Kinder,

weiss und rot,

auf den dünnen, glänzenden Stoff ihres Kleides

und auf ihre Knie.

Es ist heiss.

Warum legt sie die Jacken bloss nicht beiseite?

Das Tragen begräbt das Denken,

und je schwerer, desto eher

betäubt die Last den Schmerz.

Manchmal gelang das Loslassen mir nur noch mit letzter Kraft.

Ein kurzes Halten des Zuges. Warten auf ein Signal.

Weiter.

Die Frau hebt die Hand, als wolle sie sagen; «Schau mal!»

Sie spricht es nicht aus.

Und doch weiss ich wie ihre Stimme klingt.

Quäkend hoch, unnatürlich, Befehle austeilend, die keiner befolgt.

Mein lautes Lachen von früher ist stiller geworden,

seit ich so glücklich bin.

Die Frau wendet ihr Gesicht zu dem Jungen,

als wolle sie dem Ausdruck ihrer erhobenen Hand

mehr Bedeutung geben.

Höchstens sechs ist er und doch schon ein Mann.

Dick, wortlos und sicher verachtet er seine Mutter.

Der Zug dreht seine Schlaufen.

Siebenmal sieht man den Kirchturm von Wassen.

Mutter-Mutter-Mutter-Mutter-Mutter-Mutter-Mutter.

Montag bis Montag. Auch ich.

Doch jeden Nachmittag küsse ich mein Kind zum Abschied.

Dann bin ich allein.

Ich schliesse die Augen

und versuche die Worte zu hören hinter den Dingen.

Manchmal mühsam.

Doch die Zeichen wachsen wie Bäume.

Bild um Bild.

Die Frau senkt den Kopf.

Hatte sie etwas erwartet?

Sie blickt auf die Hände, die Tasche, das Kleid, die Strickjacken

oder auf gar nichts.

Wieder ein Tunnel.

Elektrisches Licht.

Ihre Hände sind kurz, verarbeitet, geschwollen.

Der Ehering abgeschabt.

Daneben am Finger ein zweiter, fast eingewachsen ins Fleisch,

ein winziges Steinchen, in silbernem Filigran.

La prima comunione:

Glocken und das Mädchen im weissen Spitzenkleid

Reicht die Hand ihrer Grossmutter,

die den zu weiten Ring an den längsten Finger steckt.

Ich hatte auch einen von meiner Grossmutter.

Jahre später nahm ihn eine von jenen,

die mein Bett wärmten, während ich fort war,

und noch mehr nahmen als das.

Ruckartig stellt die Frau die grüne Tasche auf.

Sie sucht etwas.

Dann drückt sie ein verklebtes Papiertaschentuch

vor das Gesicht.

Ein gurgelnd schnarrendes Geräusch und ich denke:

Weint sie?

Es ist die Art Schrecken,

wenn etwas längst Gefürchtetes

eintritt,

das einmal vertraut und dann fast vergessen war.

Sie hat nicht geweint.

Nur die Linien zwischen den Brauen sind härter geworden.

Die Frau setzt sich zurück.

Wartet.

Einmal verschiebt sie die Falte am Saum ihres Kleides.

Dann lehnt sie wieder den Kopf an das genarbte, braune Plastik

der Bänke.

In den durchbohrten Ohrläppchen schimmert matt je ein Ring.

Kaum wahrnehmbar.

Das Joch, unsichtbar angeschirrt an ihre vernarbten Wunden,

so zieht sie die Last.

Der Mann und das Kind kommen zurück.

Jackenanziehen, Koffer runter, Geschubse, Tunnel, Licht.

Italienisch sprechen sie. Die Mutter schweigt.

Dann stehen sie draussen neben den Gleisen,

frieren, und

die Augen der Frau blicken die Reihe der Zugfenster entlang.

Das waren jetzt drei Stunden Leben von ihr.

Mir ist, als könnte ich die Tage sehen, die noch kommen,

die Jahre –

und auch die, welche hinter ihr sind.

Aber warum dieser Schmerz?

Weil alles gleichzeitig spürbar war.

Sie.

Ich.

Der weichgeknetete Teig in Jahrhunderten, der uns

verwandt gemacht hat.

Ablösung.

Sprung.

Flug.

Und die Angst vor dem Sturz dahin zurück.

Nicht wie jener vor einer Woche.

Nein, die Urangst vor dem lebendigen Tod.

IL310

Die Angst des Ikarus oder Hülsenfrüchte sind Schmetterlingsblütler, 1977/1978

13 polaroid photos, overpainted, and 13 text panels, mounted on cardboard, framed (mahogany, glass, different dimensions)

Overall 100 x 420 cm

Edition of two

One copy: Gitty Darugar, Ruvigliana

Provenance

The artist

Artist book

Die Angst des Ikarus oder Hülsenfrüchte sind Schmetterlingsblütler, Aarau, Frankfurt am Main and Salzburg: Verlag Sauerländer 1982

Exhibitions

Galerie APROPOS, Luzern 1979

Kulturhaus Graz 1980

Galerie Maegth, Zürich 1980

Galerie Dany Keller, München 1980

Galerie Krinzinger, Innsbruck 1980

Galerie Herta Klang, Köln 1980

Catalogues

Wiesbaden 1993, p 96. Solothurn 2016, pp 11 (ill), 25 (ill)

Texts

Protokolle 2/1980, pp 129ff. Vögele 2016, pp 11, 25

Photography

Gitty Darugar

See object no 311